대의와 명분이 모든 것의 이유는 아니다

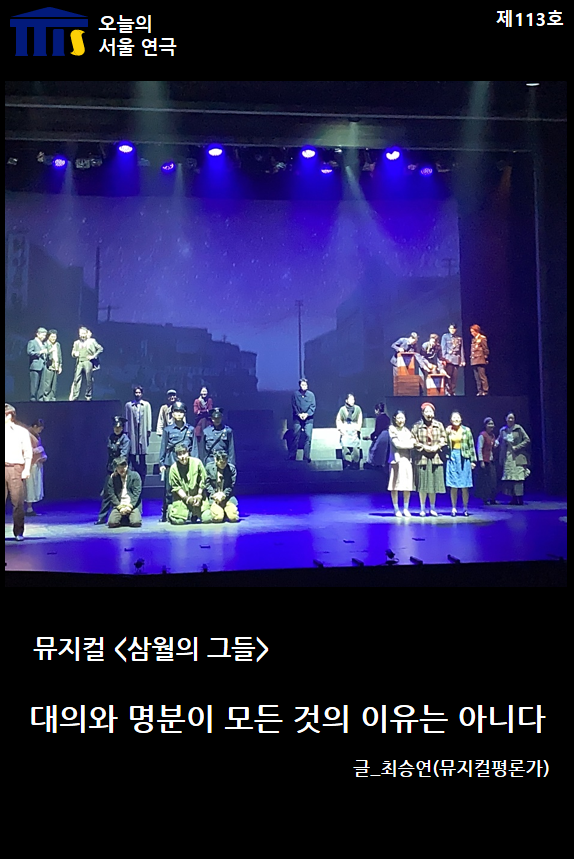

뮤지컬 <삼월의 그들>

글_최승연(청강문화산업대학교 공연예술스쿨 교수, 뮤지컬 평론가)

주최 (사)3·15기념사업회

원작 오은희

작곡·음악감독 허수현

연출 문종근

각색·협력연출 추정화

단체 극단 객석과무대

장소 대학로 아르코예술극장 대극장

일시 2020년 3월 21일~25일

관극일시 2020년 3월 24일(7시)

뮤지컬 <삼월의 그들>은 2020년의 뮤지컬 무대를 약 20년 전으로 돌려놓은 것 같은 작품이다. 극의 구조와 흐름, 음악 스타일, 연출 방식 등 모든 면에서 그렇다. 복고를 트렌디하게 소비하거나 고전을 현대화한 것도 아니고, 뮤지컬이 양식적으로 진화되기 이전 시대에 작품이 존재한다.

<삼월의 그들>은 ‘3·15 의거’ 기념 뮤지컬이다. 작품은 서울출신 피난민 ‘정복’의 서사를 핵심에 놓고 당시 마산에서 희생당한 일반 시민들을 전경화하고 그 희생의 의미를 극적으로 되새긴다. 순수하게 경찰이 되고 싶었던 정복이 우연한 기회로 경찰직에 무임승차한 후 3·15 부정선거의 소용돌이에 빠지는 서사 안에는 친동생과 같은 구두닦이 고아 성원과, 그와 사랑을 나누는 정복의 여동생 정화가 있으며 이들은 작품 말미에 정복의 회심과 (대승적) 복수를 결정적으로 견인한다. 작품 안에는 정복 외에도 3·15 의거의 역사적 의의를 되새기는 또 다른 장치가 있는데, 바로 ‘부림시장의 200년 된 은행나무’다. 여신의 모습으로 상징화된 은행나무는 작품의 시작과 중간 그리고 끝에서 마치 그리스 비극의 코러스 장처럼 등장하고, 작품 말미부터는 죽은 성원과 함께 유신철폐 시위까지 이어지는 결말을 ‘무대 위에서’ 함께 지켜본다. 3·15 의거에서 촉발된 민주항쟁의 역사를 무고한 시민 희생자 성원과 함께 지키는 터줏대감이라는 의미일 것이다.

그렇다면 대의와 명분이 이토록 분명한데 무엇이 문제일까. 답은 사실 질문 안에 있다. 대의와 명분이(혹은 대의와 명분만) 너무 분명했기 때문에 문제였다. 일관된 작품 콘셉트가 명확하게 보이지 않고 장면들이 서로 잘 붙지 않는 현상, 은행나무 여인이 작품의 톤과 맞지 않아 뜬금없어 보이는 현상, 억지로 들어간 설정 등은 바로 그 부산물이다. 가령, 고아 구두닦이들과 정화의 간호학교 여학생 친구들(자자 시스터즈)이 만드는 1막의 희극적인 장면들은 비장함을 잠시 내려놓는 코믹 릴리프를 위한 것이지만, 올드하고 억지스러운 B급으로 표현되어 정서적인 휴식 대신 오히려 긴장감을 만들었다. 또한 남성 배우들의 군무로 표현되는 구두닦이들의 춤은 디즈니 뮤지컬 <뉴시즈>를 상기시키는 면이 있었다. 한편, 죽은 성원이 은행나무 여인과 함께 구천을 떠도는 짧지 않는 장면, 2막에서 갑자기 등장하는 김주열 어머니 에피소드는 <삼월의 그들>이 반드시 포함시켜야 하는 요소인 듯 했다. 3·15 의거에서 희생당한 실존 인물이 민주항쟁의 역사를 이어간다는 ‘대의’에 의한 것이었을 터. 또한 은행나무 여인 캐릭터는 동시대 뮤지컬에서는 잘 활용되지 않는 방식으로, 1990년대와 2000년대 초중반에 활용되던 메시지 전달법을 소환한 것으로 보인다. 특히 오은희의 전작 뮤지컬 <하루>(2007)의 플루토, <해어화>(2007)의 뺑코를 떠올리게 했으며, 모시는사람들이 제작한 <블루 사이공>(1996에 초연됨)의 가수와 가장 높은 친연성을 보였다.

하지만 다행스럽게도 뮤지컬 레퍼런스들과 이전 시대의 방법론이 혼재된 1막보다 2막은 담백하게 하나의 결로 주제를 밀고 가는 힘이 있었다. <삼월의 그들>이 목표하는 대의에 의한 감동이 있다면, 단연코 2막이 만든 것이라 할 수 있다. 특히 정복과 성원을 연기하는 배우 임강성과 박준휘의 열연은 2막의 에너지를 움직이게 만든다. 하지만 이 지점에서 질문이 필요하다. 배우의 자연스러운 음색과 연기가 필요한 새로운 스타일의 작품들이 시도되고 있는 동시대 뮤지컬 현장에서, 콘셉트 부족과 올드한 스타일로 설득력이 떨어지는 <삼월의 그들>은 어떤 가치가 있을까. 관점을 더 밀고나가, <해밀턴>과 같은 ‘힙’한 역사뮤지컬이 등장하여 뮤지컬 양식의 전형성을 거부하고 개념을 확장시키는 동시대 브로드웨이 트렌드와 <삼월의 그들>은 어떤 접점을 찾을 수 있을까.

이런 질문의 끝에서 또 다시 3·15 의거를 기념한다는 명분과 대의를 만난다. ‘기념’이라는 테제와 경직된 슬픔은 결코 분리될 수 없는 것인 듯하다. 그러나 창작 뮤지컬이 대의와 명분으로만 존재하던 시대는 이미 지나갔다. 만약 이 대의와 명분이, <삼월의 그들>의 원작 <삼월이 오면>의 흔적을 ‘10년 전에 마산에서 초연되었다’는 언급 안에 완전히 지워내지 않은 원인이라면 더더욱 문제적이다. 그것은 바로 이윤택의 대본으로 공연된 것이었기에.