글_수진(연극평론가)

누군가와 마주하는 것이 어색한 시대이다. 사람이 모여 살아가는 세상이지만, 어느 때부터 사람보다 물질, 기계와 마주하는 것이 익숙한 시대가 되었다. 그러나 타인과 마주하는 것보다 훨씬 어려운 것이 있으니, 그것은 다름 아닌 자기 자신과 마주하는 것이다. 자신을 제대로 직시하는 순간, 우리의 모든 회로는 그대로 멈춰버린다. ‘어, 어떻게 해야 하지?’ 바로 이런 순간을 새로운 상상력으로 무대 위에 펼쳐낸 작품이 지금아카이브의 <결투>(원작 윤이형, 각색·연출 김진아)이다.

<결투>는 “어느 날부터 둘로 분열하는 사람들이 생겼다.”는 기발한 설정에서 시작된다. 문제는 둘로 분열된 개체들 사이의 결투를 통해 승자만이 본체로 인정된다는 사실이다. 심지어 이러한 결투는 정부 차원에서 진행된다. 정부는 극장을 결투장으로 지정하고, 결투진행요원을 두어 세상에서 존재해서는 안 될 패자들을 처리(?)한다. 자신의 일을 좋아하지는 않지만, 묵묵히 성실하게 일해 온 결투진행요원 ‘나’는 어느 날 여러 차례 결투에 반복해서 참가하는 최은효와 그의 분리체를 만나면서 일상의 변화를 겪게 된다.

극이 시작되면 바로 누군가의 결투가 진행된다. 총을 선택한 참가자(최은효의 분리체)의 등장. 긴장감이 역력한 채 결투장에 선 그는 암전 속에서 울리는 총성과 함께 무대 위에 쓰러진다. 이내 등장한 ‘나’는 무덤덤한 표정으로 사체를 치우며 자신의 이야기를 시작한다. 2인극인 이 작품에서 ‘나’는 주된 화자이며, 핵심적인 변화를 겪는 인물이다. 그는 지극히 개인주의적이다. 남들과 어울리지 않고, 특별한 자신만의 일상도 없다. 그러나 남들이 꺼리는 결투진행요원이라는 직업에 대한 나름의 사명감이 있으며, 그 일에 최선을 다한다.

그런 그가 변화를 겪기 시작하는 것은 최은효의 분리체가 결투 직전 건넨 메모 때문이다. 메모에는 최은효의 친구가 되어 달라는 부탁이 적혀 있었다. 그렇지 않으면 최은효는 또 다시 분열할 거라고. 메모에 근거하자면, 이 작품의 기본 설정인 사람들이 둘로 분열하는 이유는 친구가 없기 때문이다. 인간은 사회적 동물이기에 끊임없이 타인과의 관계를 갈망한다. 그러나 관계는 적당한 경계가 있어야 유지될 수 있다. 극 중에서 최은효는 분리체와 함께 살면서 그 경계가 무너졌을 때의 불편함에 대해 이야기한다. 남편과도 서로에게 영향을 끼치지 않기 때문에 함께 살아갈 수 있다고 말하는 그는, 분리체가 자신의 경계를 넘으려 하자 공존을 포기하고 결투를 결심한다. 친구가 없어 분열하지만, 그로 인해 적당한 거리와 경계가 무너지는 것은 견딜 수 없는 인간 본성 자체가 아이러니다.

이런 모순된 상황은 작품의 마지막에서도 볼 수 있다. 스스로를 고립시키며 살아온 ‘나’는 최은효를 만나 친구가 되고, 혼자만의 세계에서 밖으로 한 걸음 내딛는다. 그러나 그 한 걸음으로 이전까지 한 번도 분열하지 않았던 ‘나’에게도 분열이 시작된다. 최은효의 경우에는 친구가 없어서 분열했는데, 어째서 ‘나’는 친구가 생기자 분열이 시작된 걸까. 결국 분열의 기준은 친구 자체가 아니라, 인간 존재로서 자신을 직시하고 불완전한 자신의 존재를 인정할 수 있느냐의 여부에 달려있는 것이 아닐까.

<결투>는 표면적으로는 ‘결투’라는 폭력적인 방식을 통해 우월한 승자만 본체로 인정하는 세상을 보여준다. 그 세상에서 패자는 죽음으로써 생명을 비롯한 인간의 존엄성을 상실한 채 ‘단백질 덩어리’로 사물화 된다. 그러나 궁극적으로 이 작품은 정반대의 세상을 꿈꾼다. 도덕적으로 우월하고 완벽한 최은효의 분리체는 스스로 패배를 선택하고, 개인주의적이고 때로는 이기적으로 보이는 본체를 승자로 남겨둔다. 분리체의 이타주의에 근거한 이런 선택은 결국 이 작품이 완전할 수 없고 결핍이 있는 인간을 선택했다는 사실을 방증한다.

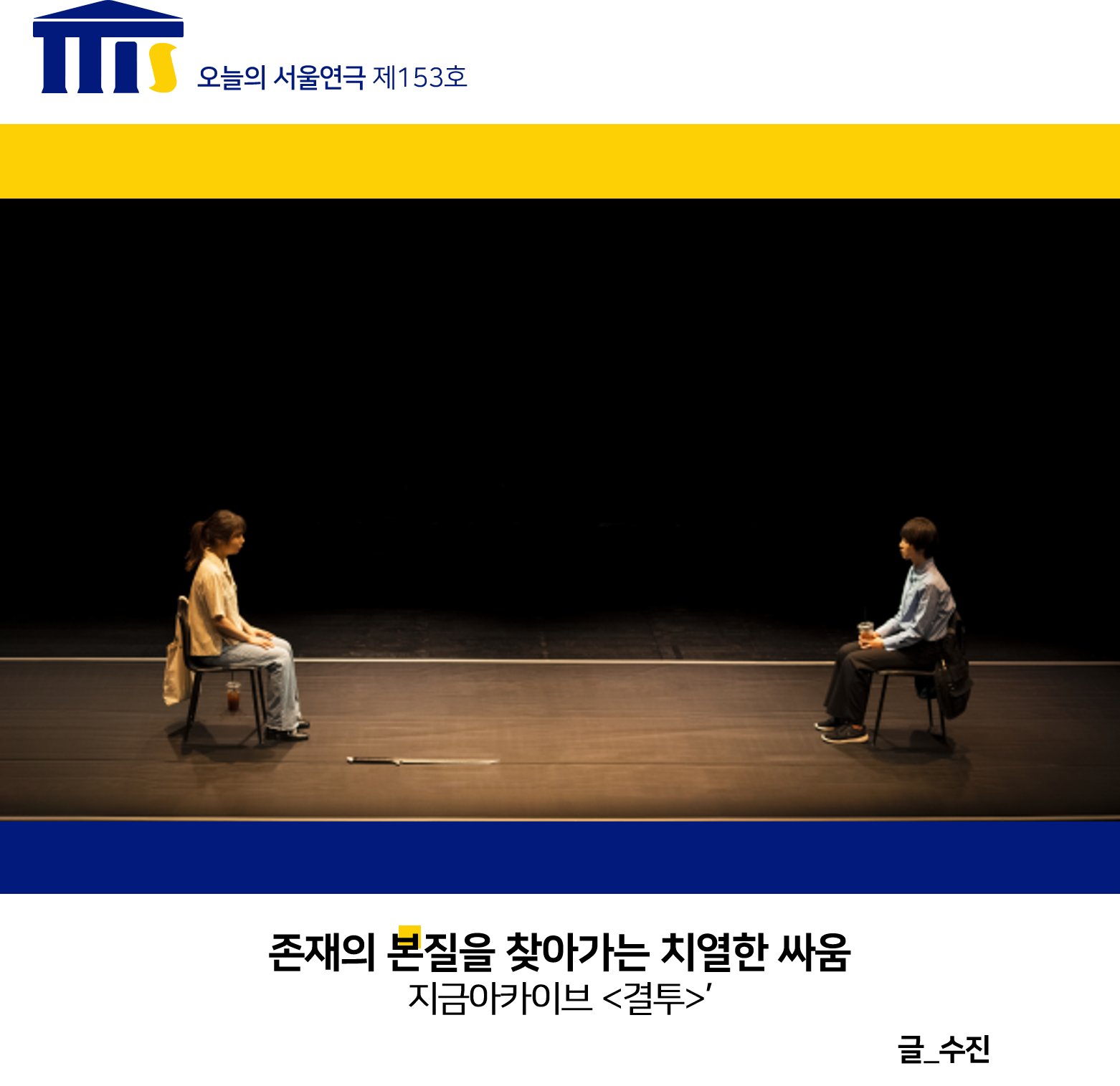

무대는 양면 객석 사이에 마치 런웨이처럼 좁고 길게 존재했다. 때문에 서로를 향한 두 인물의 내적인 거리감의 변화를 시각적으로 보여주기에 용이했다. 또한 ‘나’와 ‘최은효’가 규정된 틀과 일상에서 벗어나 자유롭게 춤추는 부분에서는 직사각형의 무대 안쪽뿐만 아니라 경계 바깥도 사용하여 일탈과 자유에 대한 이미지도 보여주었다. 사실 양면 객석은 반대편 관객의 존재를 완전하게 외면할 수 있는 구조가 아니기 때문에, 타인을 마주하는 다소 불편한 상황을 감내해야 한다. 그러나 <결투>는 그마저도 이야기하고자 하는 바와 닿아 있기에 누군가를 마주하는 자체를 상징적으로 체험하는 것과도 같은 효과를 주었다.

지금아카이브의 <결투>는 특정한 결말을 제시하지 않는다. 나와 나, 나와 너, 또는 우리와 우리가 마주하는 것을 통해 인간 존재에 대한 여러 질문들을 남겼을 뿐이다. 자신을 직면하는 것, 혹은 누군가와 마주하는 것은 때로 불편하고 괴롭다. 그러나 아이러니한 존재인 인간은 한편으로 그 마주함을 통해 쌓아가는 관계를 갈망한다. 언제 또 다시 ‘결투’를 벌이고 싶어질지 몰라도 말이다. ‘결투’는 곧 나 자신, 더 나아가 존재의 본질을 찾아가는 치열한 싸움의 상징이다. 그런 싸움이 없다면 인간은 그야 말로 ‘단백질 덩어리’에 지나지 않을지 모른다. 존재에 대한 철학적 사유가 사라져가는 시대에 작품을 통해 인간에 대한 고찰의 여지를 마련해 준 이 작품에 고마움을 전한다.

- 무료정기구독을 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 메일을 보내주세요.

- 리뷰 투고를 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 원고를 보내주세요.

우와~! 이런 작품이 있다니!! 소개해준 수진님 덕분에 연극이라는 제한된 포맷이 이렇게까지 깊은 주제를 스펙타클하게 풀어낼 수도 있다는 역설을 새삼 깨닫네요!!