글_수진(연극평론가)

인간의 여러 감정 중 미미해 보이지만 강력한 것을 꼽는다면, 그건 ‘의심’이다. 실체도 없는 그 감정의 씨앗은 얼핏 대수롭지 않게 여겨진다. 그러나 작은 불씨 하나가 거대한 산림을 집어삼키듯, 의심은 예상치 못한 파국을 불러오기도 한다. 한 번 심겨진 의심은 금새 무성한 나무로 자라고, 그 아래에서 인간은 속수무책이 된다. 그래서 의심은 여러 비극 작품의 모티브가 되었다.

2020년 트라이아웃 공연으로 시작해 올해까지 일곱 차례 공연된 <붉은 낙엽>(토머스 H. 쿡 원작, 김도영 각색, 이준우 연출)은 의심에서 시작된 한 가족의 비극을 담고 있는 수작(秀作)이다. 이야기는 미국의 작은 마을에서 벌어진 여자 아이 에이미의 실종 사건을 배경으로 한다. 에이미의 엄마 카렌은 늦은 귀가 때문에 아이를 이웃집 지미에게 맡기지만, 다음 날 아이가 사라진 것을 발견한다. 에이미를 마지막으로 본 지미는 용의선상에 오르고, 지미가 무언가 숨기고 있음을 눈치 챈 그의 아버지 에릭은 점차 걷잡을 수 없는 의심의 소용돌이에 휘말린다. 에이미의 실종으로 이성을 잃은 카렌은 진실을 말해주지 않는 지미를 살해하고 스스로 목숨을 끊는다. 그러나 실종된 지 3주 만에 범인이 잡히고, 에이미도 마을로 돌아온다.

<붉은 낙엽>의 가장 큰 매력은 붉게 단풍이 들어가듯 서서히 관객의 마음을 사로잡는 인물의 심리 변화에 있다. 사건 발생 당시 에릭은 지미가 거짓말을 하고 있음에도 아들에 대한 신뢰를 보인다. 또한 형 워렌에 대해 아버지가 폭언을 쏟아낼 때도 형을 두둔한다. 그러나 계속되는 여러 정황들은 에릭의 믿음에 균열을 만든다. 작은 의심에서 시작된 오해와 억측은 아내에 대한 애정과 아들을 향한 신뢰, 형에게 보이던 연민을 뿌리째 흔들고, 가정을 파국으로 몰아붙인다. 이러한 일련의 과정들은 범인이 누구인지와 무관하게 극적 긴장감을 불러온다. 그리고 어느 사이 관객 역시 에릭과 같이 그의 가족들을 의심하게 만든다. 관객이 작품 속 인물과 동일한 체험을 하도록 이끈 것은 뛰어난 연기력으로 각 역할의 섬세한 변화를 생생하게 전달한 배우들의 힘이 컸다.

또 하나 실체도 없고 불확실한 작은 의심이 에릭과 관객에게 불가항력으로 작용하게 하는 것은, 이 작품이 두 개의 이야기 구조 가지고 있기 때문이다. 표면적인 전체의 이야기는 에릭과 그의 아내 바네사, 아들 지미의 비극을 보여준다. 그러나 극 안에는 에릭의 또 다른 가족, 그의 부모와 형 워렌의 비극도 담겨있다. 다른 듯 닮아 있는 가족 구성원들 사이의 갈등은 마치 이전 세대의 비극이 다음 세대로 모양을 바꿔 반복되는 듯한 느낌을 준다. 에릭은 아버지가 어머니의 외도를 의심했다는 사실을 알게 되면서 아내 바네사를 의심하기 시작한다. 그리고 형 워렌이 소아성애 범죄자가 아닐까 생각한다. 이처럼 에릭을 중심으로 한 이전 세대와 이후 세대의 이야기는 ‘의심’이라는 핵심 주제와 맞물려 관객들에게 더 강력한 덫을 놓는다. 두 세대의 사이를 비집고 들어간 의심은 에릭의 추측에 힘을 실어주고, 관객마저 그 덫에서 빠져나올 수 없게 만든다.

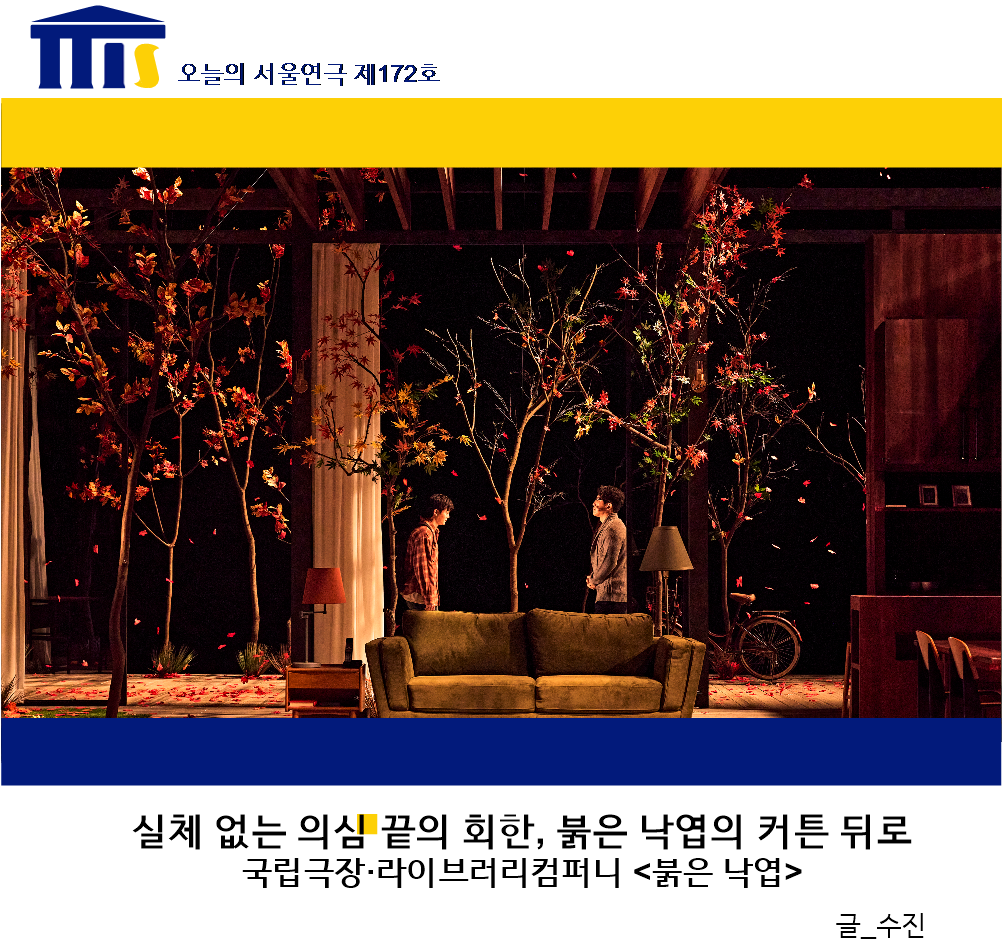

어느 것이 진실인지 알 수 없는 이야기와 달리 무대는 에릭의 집 실내외가 비교적 사실적으로 구현되어 있다. 그러나 무대 뒤편 마당뿐 아니라 실내 곳곳에까지 흩어져 있는 붉은 낙엽은 특정 시간과 장소를 표현하기보다는 극 전체의 분위기를 주도한다. 무언가 심상치 않고 스산한 느낌. 그리고 붉은 낙엽과 더불어 극 전체의 분위기 조성에 크게 기여하는 것은 바로 흰색 시스루 커튼이다. 무대 뒷면을 제외하고 객석까지 삼면을 둘러싼 이 커튼은 극장을 들어선 관객으로 하여금 안에 어떤 공간, 어떤 이야기가 담겨있을지에 대한 극도의 호기심을 불러온다. 에릭에 의해 커튼이 열리며 시작되는 과거의 이야기는 관객이 에릭의 시선을 따라가며 함께 의심하고 추측하게 만든다. 그리고 에릭 홀로 커튼을 열며 시작했던 비극적인 이야기는 성이이 된 에이미와 에릭이 함께 커튼을 닫으며 막을 내린다. 에릭 홀로 열었던 커튼을 에이미와 함께 닫는 인물의 행위는 비극적인 사건 속에 멈춰 있던 에릭의 시간이 잘 성장해 성인이 된 에이미로 인해 다시 서서히 흐르게 될 것을 암시한다. 이처럼 흰색 시스루 커튼은 이야기 전체에 대한 관객의 호기심 유발과 동시에 에릭이 관객에게 들려주고자 하는 이야기의 시작과 끝을 알리는 장치, 또한 비극적인 사건의 중심에 있던 에릭의 회복과 변화를 의미하는 장치로 매우 효율적이면서도 아름답게 사용되었다.

이처럼 미장센이 돋보이는 무대와 숨겨진 진실을 둘러싼 인물들의 내외적 갈등, 또 그 갈등을 숨막힐듯한 연기로 생생하게 살려낸 배우들의 열연은 연극 <붉은 낙엽>이 작품성과 대중성을 동시에 잡을 수 있게 했다. 낙엽의 거뭇한 작은 점들을 거슬려하던 에릭은 그 점처럼 작게 시작된 의심으로 지옥 같은 시간을 보냈다. 그러나 시간이 흐르면 낙엽이 지고, 또 푸르게 나무는 잎으로 무성해 지듯, 인생 또한 그렇게 살아진다. 커튼 뒤로 사라진 에릭도 회한의 시간을 붉은 낙엽 속에 묻고 새로운 시간을 시작하지 않았을까. 또 한 번의 시즌을 잘 마무리하고 커튼을 닫은 연극 <붉은 낙엽>도 새로운 시간을 지나 또 다시 관객을 맞이할 날을 기다려 본다.

- 무료정기구독을 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 메일을 보내주세요.

- 리뷰 투고를 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 원고를 보내주세요.