글_수진(연극평론가)

삶은 치열하다. 그러나 지금 이 순간에서 살짝 빗겨서면 그다지 치열할 필요도 욕심 부릴 필요도 없는 그저 삶이다. 물론 역사는 치열하게 살아간 사람들로 인해 앞으로 나아간다. 그러나 역사는 또한 보여준다. 앞으로 나아가고 더 높이 올라가기 위해 싸워온 모든 것들이 덧없다는 사실을. 국립창극단의 <보허자(步虛子): 허공을 걷는 자>는 피흘림의 역사 속에 모두가 패배자요, 희생자일 수밖에 없었던 이들의 이야기를 통해 현실에 지친 오늘의 우리에게 위로의 손길을 건넨다.

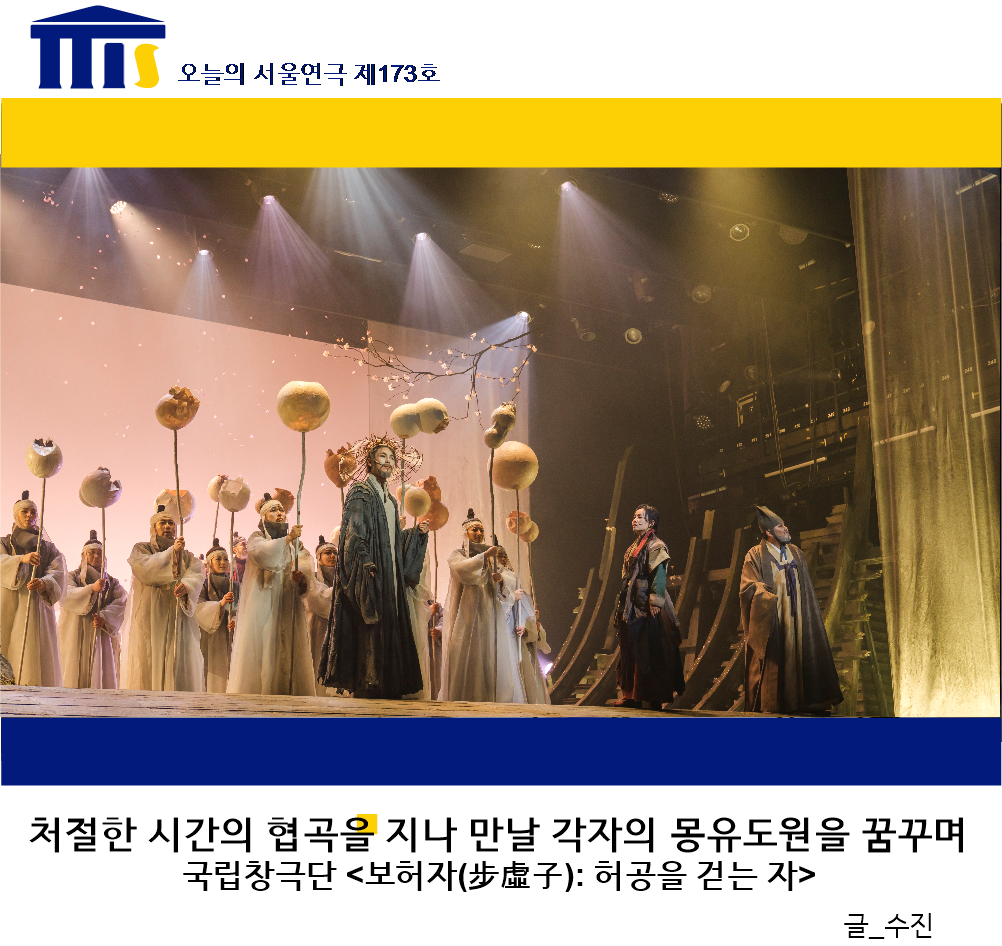

지난 3월 첫 선을 보인 <보허자(步虛子): 허공을 걷는 자>(배삼식 작, 한승석 작창, 한승석/ 장서윤 작곡, 김정 연출)는 1453년 계유정난(癸酉靖難)이 일어난 지 27년이 지난 어느 봄날을 배경으로 한다. 계유정난의 희생자 중 하나인 안평대군의 유일한 혈육 무심은 노비로 쫓겨났다 돌아온다. 아버지 안평의 흔적을 찾아 헤매던 무심은 계유정난에서 살아남은 안견과 그가 돌보고 있던 안평의 첩 대어향, 그리고 안평과 인연이 있다는 한 나그네(안평)를 만난다. 그들은 비구니 본공의 초청으로 대자암으로 향하고, 그곳에서 안평이 안견에게 그리게 했던 몽유도원도를 마주한다.

‘허공을 걷는 자’라는 뜻의 ‘보허자(步虛子)’는 본래 듣는 이의 무병장수와 태평성대를 기원하는 의미를 담은 궁중음악이다. 그러나 이 작품에서는 현실에 얽매인 채 발 디딜 곳 없이 허공을 거니는 듯한 삶을 살아가는 이들을 뜻한다고 한다. 작품의 제목은 자신을 나그네로 소개한 안평과 그의 눈에만 보이는 수양의 영혼을 통해 시각화된다. 이들은 극 초반에 붉은색 긴 끈으로 연결되어 등장한다. 수양은 자신의 정치적 욕심으로 동생 안평의 목숨을 빼앗았다. 결국 그는 세조로 왕위에 오르지만, 죽어서도 안평의 굴레에서 벗어나지 못하고 그에게 매여 있다. 이는 수양에게 죽임을 당한 안평도 마찬가지이다. 이들은 서로에게 묶여 있는 것뿐만 아니라, 왕위 쟁탈을 위해 많은 이들이 피를 흘렸던 계유정난이라는 역사 속에 묶여 있다. 무심을 비롯한 다른 인물들도 모두 지난 피흘림의 역사 속에 매여 더 이상 나아가지 못한 사람들이다. 이들은 대자암에서 몽유도원도를 마주하고 나서야 비극적이고 지난했던 기억 속에서 벗어난다.

역사적 배경을 관객에게 효율적으로 전하고자 했던 이 작품은 샤막 위에 새겨지는 본 극의 전사(前史)와 함께 시작된다. 무대 깊은 곳에서부터 물결 같기도 하고, 낮은 언덕 같기도 한 굴곡 있는 나무 바닥이 먼저 눈에 들어온다. 우측에는 앙상한 뼈들처럼 보이는 과거에 화려했을 수성궁의 골조들이 쌓여 있고, 좌측에는 큰 기둥이 부러진 채 쓰러져 있다. 더 없이 쓸쓸하고 황폐한 무대는 모든 것을 상실한 무심, 대어향, 안견, 그리고 안평과 수양의 인생과 닮아있다. 특히 무대 좌측의 쓰러진 기둥은 과거 찬란했던 시기를 회상할 때 서서히 세워지기도 하고 현실로 돌아오면 다시 쓰러지기도 한다. 이러한 기둥의 움직임은 무대 위를 휘몰아치는 복숭아 꽃잎들과 더불어 작품에 역동성을 더한다. 이는 마치 한 왕조의 흥망성쇠이자 우리 인생의 흥망성쇠를 이미지로 보여주는 듯하다. 그러나 무엇보다 이 작품의 하이라이트는 마침내 그들의 여정 끝에 맞이한 몽유도원도가 황폐한 폐허 위에 장관처럼 펼쳐지는 순간이다. 마치 그림을 그렸을 당시 안견이 붓질 하나하나를 더하듯 무대 바닥에 완성되어 가는 몽유도원도는 이내 무대 전체를 가득 채운다. 각자의 모진 시간을 지나온 인물들은 몽유도원도를 마주하며 비극적이었던 삶을 위로받는다. 몽유도원도 속 복사꽃 마을이 험준한 협곡을 지나 산 속 깊은 곳에 숨어 있듯이, 그들의 삶은 처절했던 시간의 협곡을 지나 이내 평안을 얻는다.

이번에 음악은 가상악기 한 대를 제외하고 모두 국악기의 음색과 연주로 채워졌다. 때문에 표현하는 장면에 따라 서양의 음악 장르와 현대적인 사운드를 효율적으로 사용했던 다른 작품들과 달리, 이 작품은 한국적인 음악들로 작품의 정서와 메시지를 오롯이 표현한다. 대신 개량된 다양한 국악기들이 보다 입체적이며 섬세한 음악을 들려준다. 이번 작품의 음악 중 가장 큰 매력은 코러스들의 합창이 각 장면마다 전체적인 분위기를 주도하는데 큰 몫을 한다는 점이다. 이는 역사의 소용돌이 속에 희생된 사람들이 우리가 기억하는 특정 인물 한 두 사람이 아닌, 우리 모두라는 것을 보여주는 듯하다. 또 하나의 특징은 도창의 역할이다. 공연 시작 부분에는 도창이 등장하여 샤막에 서술된 전사처럼 이야기를 설명하는 부분이 있다. 그러나 이후 도창이 비구니 본공으로 역할이 바뀌면서 인물들을 본격적인 이야기 속으로 이끄는 점이 색다르다. 다만, 그 변화가 얼마나 효율적이었는지에 대해서는 이 작품의 제목이 관객에게 얼마나 가닿았을 지에 대한 것과 더불어 다소 의문이 남는다.

겉으로 보기에는 역사 속 승자와 패자가 있는 듯 보여도, 그것이 진정한 승리 혹은 패배인지는 아무도 알 수가 없다. 인생의 굴레는 내가 벗어나고 싶다고 해서 벗어지는 것도 아니요, 자기 의지와 무관하게 얼마든지 원치 않는 세파에 휘말리기도 한다. 그러나 허공을 걷는 듯이 살더라도 끝없이 걷다 보면, 결국 각자의 몽유도원을 맞이하는 것이 인생임을 이 작품은 한 편의 수묵화처럼 보여준다. 어느 때보다 드라마틱한 겨울을 지낸 오늘의 우리들도 ‘보허자(步虛子)’일 테다. 그러니 우리의 인생도 어느 때인가 각자의 몽유도원을 맞이하지 않을까. 그리고 그 안에서 지친 영혼이 평안을 얻지 않을까 희망을 품어본다.

- 무료정기구독을 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 메일을 보내주세요.

- 리뷰 투고를 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 원고를 보내주세요.