글_임야비(tristan-1@daum.net)

소설가, 연출가(총체극단 ‘여집합’), 클래식 연주회 기획가

이탈리아 오페라의 거인 베르디. 민족성도, 성향도, 작품도 골수 이탈리아인 그가 괴테 파우스트를 오페라화하려 했었다. 이 계획은 폐기되었지만 파우스트 1부의 텍스트를 바탕으로 2개의 가곡 – 로만체(Romanze)를 남겼다. 너무나 이탈리아적인 작곡가 베르디가 음악으로 연출한 파우스트를 톺아보자.

베르디는 주로 대문호의 작품을 오페라 텍스트로 선택했다. 빅토르 위고의 작품을 바탕으로 오페라 ‘에르나니’와 ‘리골레토’를 작곡했고, 바이런 경의 텍스트를 대본 삼아 ‘포스카리가의 두 사람’, ‘일 코사로(해적)’을 완성했다. 위대한 극작가 셰익스피어의 작품도 ‘맥베스’, ‘오셀로’, ‘팔스타프’로 오페라화했다. 특히 프리드리히 실러의 작품이 많다. 오를레앙의 처녀, 군도, 간계와 사랑, 돈 카를로스를 오페라 ‘조반나 다르코(잔 다르크)’, ‘이 마스나디에리’, ‘루아지 밀러’, ‘돈 카를로’를 작곡했다.

위대한 글에 자신의 음악을 얹고자 했던 베르디가 괴테의 파우스트를 간과했을 리 없다. 리브레티스트(오페라 대본 작가)인 피아베는 베르디에게 오페라 ‘파우스트’를 제안했다. 이에 작곡가는 루이지 발레스트라(Luigi Balestra)가 이탈리아어로 번역한 파우스트를 읽었지만, 오페라로 만들기에 적합하지 않은 작품이라고 판단하고 작곡 계획을 접었다. 만약 이 오페라가 완성되었다면 구노의 ‘파우스트’를 능가하는 명작이 탄생했을지도 모른다. 하지만 가정은 가정일 뿐이다.

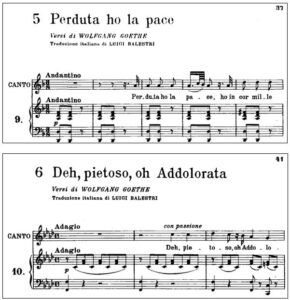

하지만 1838년 베르디는 파우스트에서 영감을 받은 두 곡의 노래를 남겼다. 그의 나이 25살 때로 첫 오페라인 ‘산 보니파초의 백작 오베르토(Oberto, Conte di San Bonifacio)’를 쓰기도 전인 초기작이다. 두 곡은 ‘6개의 로만체’로 묶인 가곡집에 속해 있는데, 다섯 번째 곡 ‘Perduta ho la pace(나의 평화 사라졌네)’와 여섯 번째 곡 ‘Deh, pietoso, oh Addolorata(아, 굽어살피소서, 당신 고통 많으신 이)’이 이탈리아어로 번역한 파우스트를 가사로 삼았다. 번역 텍스트를 참고하여 음악을 감상해 보자.

그레트헨의 방

그레트헨 (물레 옆에서 혼자)

나의 평화 사라졌네, / 내 가슴 무겁네. / 평화를 못 찾겠네 / 다시, 다시는.

그이 없는 곳은 / 내게는 무덤 / 온 세상이 / 내게는 쓰디쓰네.

내 가엾은 머리 / 돌아버렸네, / 내 가엾은 생각 / 갈가리 끊겼네.

나의 평화 사라졌네, / 내 가슴 무겁네. / 평화를 못 찾겠네 / 다시, 다시는.

오직 그이 오시나 보네 / 창밖을 내다보네, / 오직 그이 오시나 가보네 / 집 밖으로 나가보네.

그이의 드높은 걸음 / 그이의 고귀한 자태 / 그이 입가의 미소 / 그이 두 눈의 힘

또 그이 말의 / 마술 같은 강물 / 그이가 잡아주시는 손 / 아, 그이의 입맞춤!

나의 평화 사라졌네, / 내 가슴 무겁네. / 평화를 못 찾겠네 / 다시, 다시는.

내 가슴 솟구치네 / 그이를 향해. / 아 그이를 잡아 / 붙잡고 있을 수 있다면!

입 맞출 수 있다면 / 내 마음껏, / 그이와 입 맞추다 / 죽었으면!

(파우스트 1 – 전영애 옮김; 도서출판 길)

https://www.youtube.com/watch?v=RktNr4w2AYo

‘Perduta ho la pace(나의 평화 사라졌네)’는 비극 1부 3374행부터 3413행까지의 운문으로, 일명 ‘물레 앞의 그레트헨’으로 유명한 장면이다. 슈베르트를 비롯한 수많은 작곡가가 이 장면에 곡을 붙였고 대체로 비슷한 감정의 공간에서 음악적 연출이 펼쳐진다. 그런데 베르디의 음악은 동일한 공간을 쓰지만 벡터(vector)의 방향이 다르다. 다른 작곡가들은 순박하지만 격정에 휩싸인 그레트헨의 읊조림에 집중해 관객의 눈과 귀를 그레트헨의 내부로 유도한다. 하지만 베르디는 관객에게 직접적으로 호소한다. 노래는 화려하고 기교적이며 강렬하다. 이탈리아 오페라의 전형적인 소프라노인 ‘비련의 디바(Diva)’다. 그래서 이 소박한 혼잣말은 ‘나는 그이가 보고 싶어 미칠 것 같습니다!’라고 주변에 부르짖는 장면으로 연출되고, 그레트헨의 좁고 가난한 방은 넓고 휘황찬란한 오페라 무대가 되어버린다. 이 장면의 연극적 핵심은 가여운 처지의 그레트헨과 그녀의 불타는 정염 사이의 고도차다. 하지만 베르디의 음악적 연출은 격정의 상승에 집중되어 밑바닥이 희석되어 버린다. 동시에 그레트헨의 실타래같이 얽힌 심리가 명료한 직선으로 단순화된다.

더불어 피아노 반주는 단조롭기 그지없고, 소프라노를 돋보이게 하기 위한 추임새 역할만 간신히 할 뿐이다. 괴테가 이 장면에 심어 놓은 중요 소품 ‘물레’는 아예 들리지 않는다. 그래서 쳇바퀴 도는 그레트헨의 고단한 일상과 감정을 상상하려면, 굴러가는 느낌이 강한 이탈리아어의 발성에서 억지로 끄집어내는 수밖에 없다.

성벽 안 좁은 길 (Zwinger)

성벽의 벽감 속에 슬픔으로 심장이 꿰뚫린 성모상이 있고 그 앞에 꽃병이 있다.

그레트헨 (갓 꺾은 꽃을 꽃병에 꽂는다.)

아, 굽어살피소서 / 당신 고통 많으신 이 / 당신의 얼굴을 자비롭게 제 괴로움에로!

심장에 꽂힌 칼 / 헤아릴 수 없는 고통으로 / 당신은 아드님의 죽음을 바라보십니다.

아버지를 우러러보시며 / 한숨을 올려보내십니다. / 아드님의, 당신의, 괴로움으로.

누가 느낄까요, / 얼마나 고통이 / 제 골수에 사무치는지?

여기 제 가엾은 마음이 얼마나 두려워하는지 / 얼마나 떨고 있는지, 무얼 바라는지 / 오직 당신, 오직 당신만이 아십니다!

제가 어디로 가든 늘 / 얼마나, 얼마나, 아 얼마나 / 여기 제 가슴이 아픈지요!

저는, 아, 혼자 있기만 하면 / 울고, 울고, 울어요 / 속에서 심장이 부서져요

제 창가 화분을 / 눈물로 적셨어요, 아!

이른 아침 당신께 드리려 / 이 꽃을 꺾을 때도요.

햇살이 제 방으로 / 아침 일찍, 환하게 비쳐 들 때

저는 온갖 비탄에 싸여 / 벌써 침대에 앉아 있었지요.

도우소서! 치욕과 죽음에서 저를 구해주소서! / 아, 굽어살피소서,

당신 고통 많으신 이, / 당신의 얼굴을 자비롭게 제 괴로움에로!

(파우스트 1 – 전영애 옮김; 도서출판 길)

https://www.youtube.com/watch?v=5ZYVUfj7PJs

비극 1부의 3587행부터 3619행까지를 이탈리아어로 가사로 쓴 ‘Deh, pietoso, oh Addolorata(아, 굽어살피소서, 당신 고통 많으신 이)’은 일명 ‘성벽 안 좁은 길의 그레트헨’, ‘츠빙거(Zwinger)의 그레트헨’, ‘고통의 성모 앞 그레트헨’으로 유명한 장면을 음악화 한 작품이다.

괴테 원문의 텍스트는 그레트헨이 아들(예수)을 잃고 고통받는 성모와 자신의 처지를 동일시하면서 부르는 비가(悲歌)이자, 어두운 성벽 안, 고통의 성모상, 꺾인 꽃 등 여러 가지 설정이 아름다운 운문과 조화를 이루며 연출되는 문학적 명장면이다. 이 텍스트는 비극 2부의 마지막 장면인 심산유곡에서 단어만 바뀌어 재등장할 정도로 중요한데, 그 이유는 파우스트의 핵심 철학인 ‘구원’이 내포되어 있기 때문이다.

하지만 베르디의 가곡에서는 구원의 부스러기조차 느껴지지 않는다. 그저 곤경에 처한 여인의 한탄이 기교적으로 메아리칠 뿐이다. 괴테가 의도한 텍스트의 깊이와 연출은 온데간데없다. 그래서 관객은 ‘이렇게 슬픈 상황에서 저렇게 어려운 노래를 부른다고?’라는 부자연스러운 인상을 받으며 어색하고 오그라드는 공간으로 내팽개쳐진다.

피아노 반주는 처참한 수준이다. 솔직히 말해서 피아노 반주가 없어도 될 정도로 빈약하다. 이탈리아 작곡가에게 독일 가곡 리트(Lied)에서 만끽할 수 있는 피아노와 성악의 조화를 기대하는 것이 무리일 수 있다. 그런데 이 점을 감안하더라도 이 곡에서 피아노는 여성 가수의 목소리를 돋보이기 위한 보조 출연자 역할에도 미치지 못한다. 노련한 음악 연출가는 피아노를 이용해 무대 공간을 펼쳐내고, 극의 분위기를 조성하며, 성악의 텍스트를 다층화한다. 하지만 베르디의 로만체에서 피아노는 어떤 역할도 하지 않는다.

이와 관련해서 같은 텍스트에 음악을 붙인 슈베르트를 비교해 보는 것도 좋을 것이다. TTIS 음악으로 듣는 연극 2021년 4월호 ‘2인이 연주하는 파우스트(1)’과 2021년 5월호 ‘2인이 연주하는 파우스트(2)’를 비교해 보자. 참고로 슈베르트는 ‘나의 평화 사라졌네’를 17살인 1814년에 완성했고, ‘아, 굽어살피소서, 당신 고통 많으신 이’를 20살인 1817년에 작곡했다.

베르디가 파우스트의 수많은 명장면 중에서 그레트헨의 가련한 두 장면을 선택한 이유는 비극적인 여주인공의 뿜어내는 드라마를 만들고 싶었기 때문일 것이다. 하지만 베르디의 음악적 연출은 감정의 단순 분출만 있을 뿐, 원문 텍스트의 구조적 깊이와 철학적 심오함을 전혀 담아내지 못했다. 이 울림은 괴테도 아니고 그레트헨도 아니다. 유려한 멜로디와 가수의 성악적 기교에만 의존한 음악적 연출은 표현의 너비와 깊이에 뚜렷한 한계가 존재한다. 이탈리아 오페라의 거장 베르디는 실러와 셰익스피어 등의 명작 희곡에 많은 음악을 붙였지만, 텍스트가 품은 철학적 깊이까지 울리진 못했다.

그래도 아름다운 멜로디에 감정을 얹는 능력만큼은 타의 추종을 불허하는 작곡가다. 아직 덜 익은 시절에 작곡한 초기 곡이지만 격정적으로 뻗어나가는 감정선은 매우 훌륭하다. 운명의 굴레에서 비극적 최후를 맞이하는 그레트헨의 매우 격한 음악을 원한다면 베르디의 두 로만체가 안성맞춤일 것이다. 하지만 이는 ‘멜로드라마’의 요란한 요동일 뿐, ‘비극’ 파우스트의 깊은 울림이 아니다.

- 무료정기구독을 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 메일을 보내주세요.

- 리뷰 투고를 원하시는 분은 ohskon@naver.com으로 원고를 보내주세요.